胃カメラ(胃内視鏡)

胃カメラ(胃内視鏡)とは

胃内視鏡検査は、口または鼻から細い内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸を直接観察する精密な検査です。より正確には「上部消化管内視鏡検査」と言いますが、一般的に「胃カメラ」として知られています。

バリウム検査と比べて、病変を直接詳細に観察できるため、診断精度が非常に高いのが特徴です。疑わしい部分が見つかった場合も、その場で組織の一部を採取する生検を行い、がんなどの確定診断につなげることが可能です。

「胃カメラは苦しい」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。当院では、患者さんのご希望に合わせて鎮静剤を使用し、眠っている間に楽に検査を受けていただけるよう配慮しています。

食道、胃、十二指腸に起こる潰瘍やがんだけでなく、逆流性食道炎、胃ポリープ、慢性胃炎など、様々な病気の早期発見に大変有用です。病気を早期に発見できれば、その分早く治療を始められます。

以下に該当する方は検査を受けましょう

腫瘍マーカーが高いといわれた

バリウムの検査でひっかかった

便の色が黒い

健診で貧血、ピロリ菌を指摘された

食欲不振、腹痛や嘔気、胸やけなどの腹部症状がある

■胃内視鏡検査でわかる主な疾患

胃内視鏡検査(上部消化管内視鏡検査)は、以下のようなさまざまな病気の診断に役立ちます。

悪性腫瘍:胃がん、食道がん、十二指腸がんなど

潰瘍:胃潰瘍、十二指腸潰瘍

炎症:急性胃炎、慢性胃炎

その他:胃ポリープ、十二指腸ポリープ、逆流性食道炎

当院の胃内視鏡の特徴

特徴1 駅近で安心・快適な内視鏡検査を

小田急町田駅北口から徒歩0分。当院では、内視鏡検査をより安心・快適に受けていただけるよう、様々な工夫を凝らしています。

苦痛に配慮した内視鏡検査

当院では、患者さんの負担をできる限り軽減できるよう努めています。

胃内視鏡検査では、まず喉に麻酔を施し、検査時の不快感を和らげます。さらに、ご希望の方には鎮静剤を使用し、ウトウトと眠っているような状態で検査を受けていただけます。鎮静剤の使用中は、血圧や酸素飽和度などを常にモニターで確認し、安全管理を徹底していますのでご安心ください。

ゆったり過ごせるリカバリースペース

検査後も安心してゆっくりお過ごしいただけるよう、専用のリカバリースペースを設けています。

特に鎮静剤を使用された方は、検査直後にふらつきが生じる危険性があるため、ストレッチャーに横になったままリカバリースペースへ移動します。ご自身で安全に歩ける状態になるまで、スタッフがそばでしっかりサポートいたしますのでご安心ください。

なお、鎮静剤の影響が残ることがあるため、検査当日はご自身での車、バイク、自転車の運転は厳禁です。公共交通機関をご利用いただくか、送迎をご依頼ください。

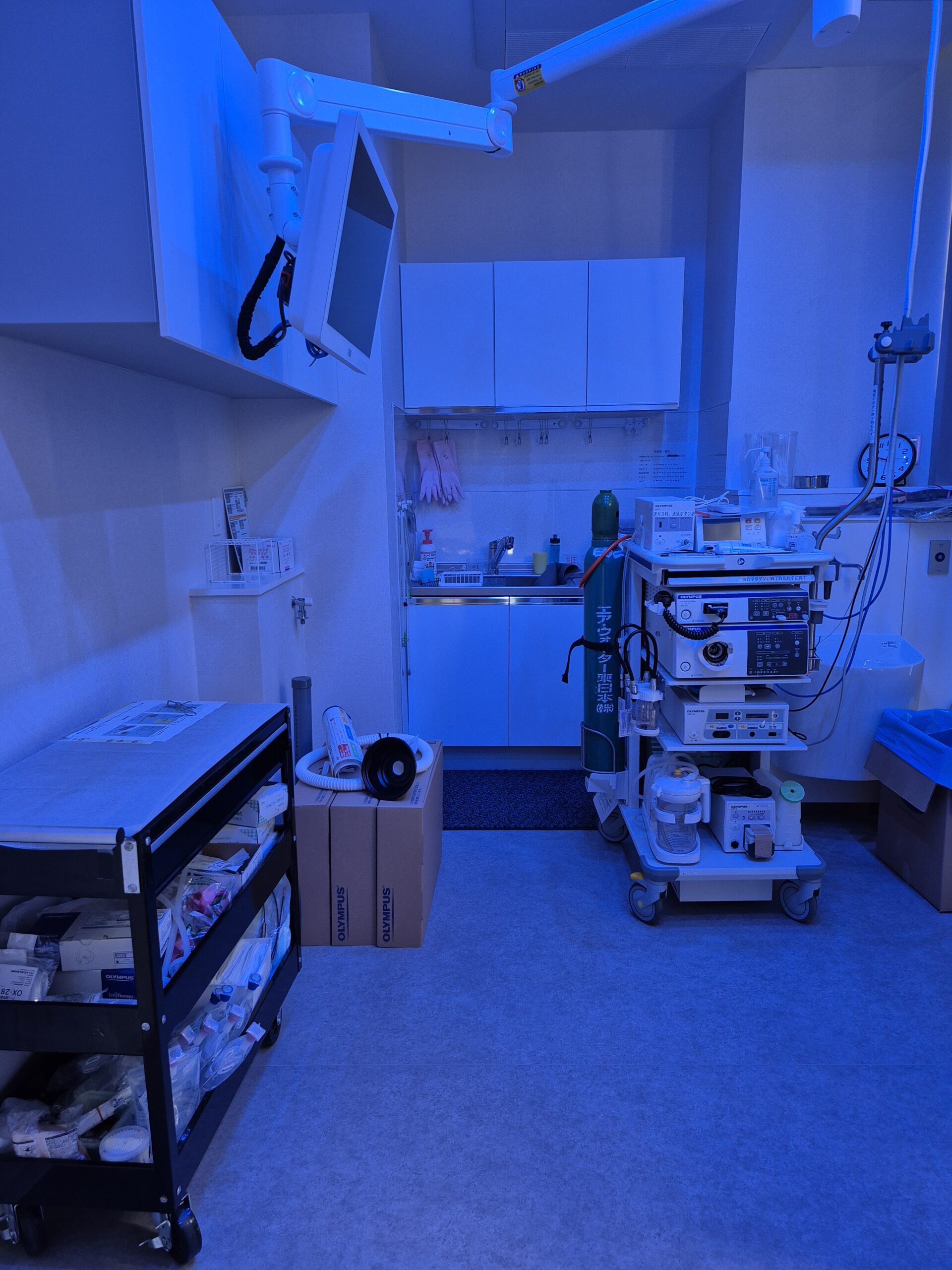

特徴2 ブルーライト観察で、病変の早期発見を目指します

精密な胃内視鏡検査には、粘膜のわずかな変化も見逃さない丁寧な観察が不可欠です。

当院では、内視鏡検査時に室内照明にブルーライトを採用しています。この特殊な光の下で観察することで、消化管の赤い粘膜の色が際立ち、わずかな色の変化や病変をより鮮明に映し出します。これにより、従来の光では見つけにくかった微細な病変の発見が期待でき、より質の高い検査を提供しています。

特徴3 内視鏡専門医による、安心で苦痛の少ない内視鏡検査

消化器・内視鏡の専門医である院長が、患者さんの不安に寄り添い、丁寧で苦痛に配慮した内視鏡検査を心がけています。ご希望の方には、眠っている間に検査が終わる**鎮静剤の使用も可能です。**一人ひとりの状態やご希望に合わせて最適な方法で検査を行うことで、安心して楽に検査を受けていただけるよう努めています。

特徴4 胃内視鏡・大腸内視鏡の同日検査可能

お仕事などで忙しい方のために、胃と大腸の内視鏡検査を同日に行うことが可能です。これにより、それぞれの日程で検査を行う必要がなくなり、検査のための食事制限や準備も1回で済みます。患者さんの身体的・時間的なご負担を減らし、より効率的に検査を受けていただけるよう努めています。

特徴5 土曜日・日曜日も内視鏡検査対応

平日は、お仕事や家事、育児などで忙しく、なかなか検査の時間が取れない方も多いのではないでしょうか。当院では、そのような方にも安心して検査を受けていただけるよう、土曜日・第1、第3日曜日も内視鏡検査を実施しています。休日を利用して、ご自身のペースで検査を受けていただけます。どうぞお気軽にご相談ください。

楽に、安心して受けられる胃内視鏡検査

鎮静剤を使用した内視鏡検査

内視鏡検査と聞くと、喉の不快感や吐き気(嘔吐反射)を心配される方も少なくありません。当院では、患者さんの不安や苦痛をできる限り軽減するために、ご希望に応じて鎮静剤を使用した検査を行っています。

鎮静剤を使用すると、ウトウトと眠っている間に検査が終わるため、つらい思いをすることなく、リラックスして検査を受けていただけます。

安全に配慮したリカバリー

検査後は、安全に配慮したリカバリースペースでゆっくりお休みいただけます。特に鎮静剤を使用された方は、お体が完全に回復するまで、ストレッチャーに横になったままリカバリースペースへ移動し、安静に過ごしていただきます。

お帰りまでが検査です

なお、鎮静剤の影響でふらつきや眠気が残ることがあるため、**検査当日はご自身でのお車、バイク、自転車の運転は絶対に避けてください。**公共交通機関やタクシーをご利用いただくか、ご家族の送迎をご手配ください。

胃内視鏡検査の流れ

Step1 検査予約

ご予約から検査まで

当院の胃内視鏡検査は、以下の2つの方法でご予約いただけます。

事前予約: 電話またはインターネットで、事前に検査日時をご予約いただく方法です。

外来受診時のご予約: まずは外来を受診していただき、医師とご相談の上で検査日時を決定する方法です。

検査当日にご持参いただくもの

マイナンバーカード、または健康保険証

人間ドックや健康診断で精密検査を指示された方は、その検査結果一式

服用中のお薬がある方は、お薬手帳などお薬の内容がわかるもの

▼

Step2 胃内視鏡検査前日の過ごし方

安全で正確な胃内視鏡検査を行うためには、検査前に胃の中を空にしていただくことが非常に重要です。

お食事

検査前日は、夜9時までに夕食を済ませてください。消化の良いものを、腹八分目を目安に摂るようにしましょう。

水分

お水やお茶などの透明な飲み物は、検査当日まで制限なくお飲みいただけます。ただし、牛乳や果肉入りのジュースは避けてください。

お薬

普段服用されているお薬は、医師から特別な指示がない限り、通常通りお飲みいただいて構いません。ただし、血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬・抗血小板薬)を服用されている方は、事前診察の際に別途指示いたしますので、必ずお伝えください。

何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

▼

Step3 胃内視鏡検査の当日

胃内視鏡検査の当日です。

お食事について食事はできませんが、お水、お茶などの水分摂取は可能です。

毎朝高血圧の薬の内服されている方は起床時内服してください。

▼

Step4 胃内視鏡検査

検査準備

順番が来ましたら、スタッフが検査室までご案内します。

鎮静剤をご希望の方には、検査前に点滴を確保します。

検査をより正確に行うため、胃の粘液や泡を消すお薬(プロナーゼ、重曹、ガスコンなど)を内服していただきます。

検査

マウスピースをくわえ、ストレッチャーに横になっていただいた状態で検査を開始します。

鎮静剤をご希望の方には、点滴から鎮静剤を投与し、検査を開始します。

食道、胃、十二指腸をすみずみまで丁寧に観察し、小さな病変も見逃さないよう努めます。病変が見つかり、より詳しい検査が必要と判断した場合は、その場で組織を採取する生検(組織検査)を行うことがあります。その際は、検査時間が少し長くなりますのでご了承ください。

検査後

検査終了後、鎮静剤をご使用になった方や、ご希望の方には、リカバリースペースでゆっくりとお休みいただけます。

▼

Step5 胃内視鏡検査後のご案内

胃内視鏡検査後は、院内でゆっくりお休みいただいた後、以下の点にご注意ください。

検査結果のご説明

検査当日に、院長より直接、検査結果についてご説明いたします。

お食事について

検査終了後、のどの麻酔が切れるまでしばらく(目安として1時間程度)は飲食を控えてください。水分を少量ずつ摂り、むせないことを確認してからお食事を再開してください。

乗り物の運転について

特に鎮静剤を使用された方は、ふらつきや眠気が残るため、検査当日は自転車、バイク、お車の運転は厳禁です。公共交通機関やタクシーをご利用いただくか、ご家族の送迎をご手配ください。

お薬の再開について

普段服用されているお薬は、医師から特別な指示がない限り、通常通り再開していただけます。ただし、糖尿病のお薬や血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬・抗血小板薬)を服用されている方は、お薬の再開時期について改めて詳しくご説明しますので、必ずご相談ください。

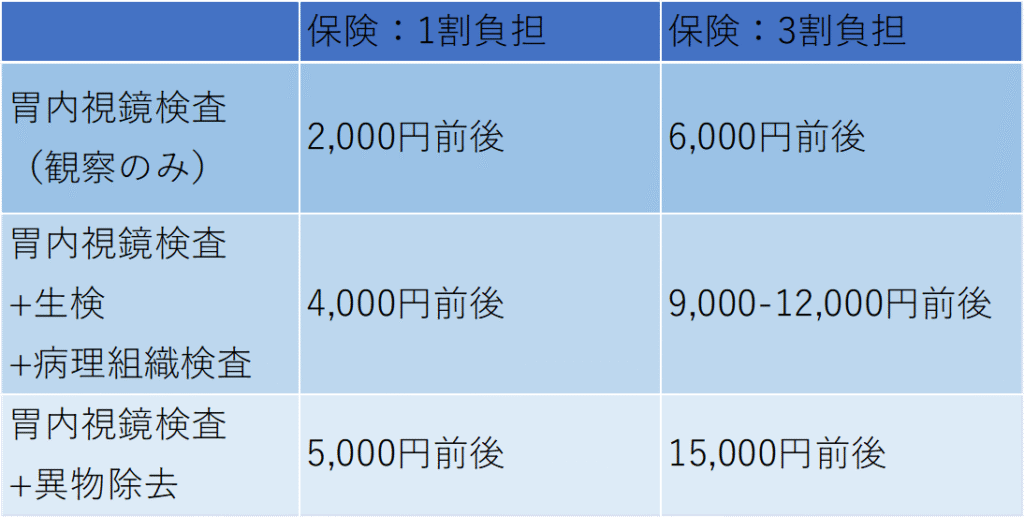

胃内視鏡の料金

使用する薬剤や点滴、生検の個数、場所により費用が前後します。